社会对"慰安妇"问题的认知度明显不足

“慰安妇”制度是第二次世界大战期间日本军队强征随军性奴隶的制度化政府犯罪行为,大量中国、朝鲜以及其他地区的女性被迫充当日军性奴隶,造就了世界妇女史上最惨痛的一页。2017年8月至9月,南京财经大学新闻学院的调研小组先后在南京利济巷慰安所旧址陈列馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、南京博物院、仙林大学城等地进行街头调研,同时通过网络进行问卷调查,以了解分析当今社会大众对“慰安妇”问题的认知情况。调查结果显示,目前社会大众对“慰安妇”问题存在显著的认知不足。

受调研对象的认知多停留在识记层次

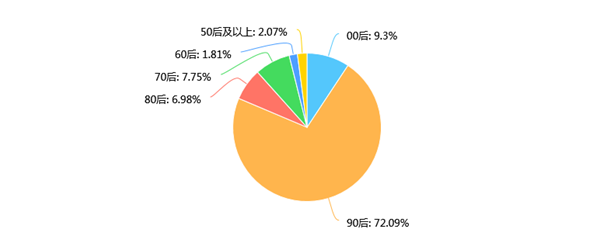

本次调研共发放调查问卷400份,回收有效问卷共计393份。调研对象主体为80后、90后、00后人群,占调研对象总数的88%;其中,79%的人具有高中以上学历。

图1

;

;

;

图2

美国教育家和心理学家本杰明·布卢姆认为,人类在认知领域的目标分为识记、理解、运用、分析、综合和评价六个层次,其中,识记包括具体事实、方法、过程、理论等的记忆,如记忆概念、事实、基本观念、原则等。而本次调研的统计结果表明,绝大部分受调研对象对“慰安妇”的认知只停留在识记的层次,且偏于对概念的记忆。

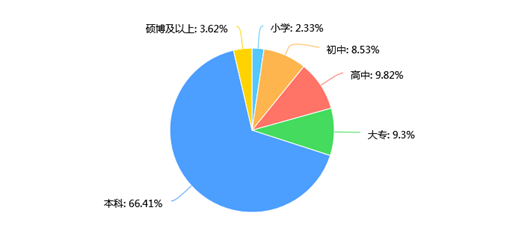

数据表明,绝大部分调研知道“慰安妇”、了解相关概念的主要途径是新闻事件(72%)、影视作品(64%)、读书(50%)、历史文化场馆(47%)、课堂学习(46%),有66%的调研对象知道“慰安妇”制度受难代表先后多次向日本法院起诉日本政府罪行但均被驳回的事实。

;

;

图3

但是,近67%的调研对象不知道“慰安妇”少女雕像在中国、韩国、美国、日本等地的存在,75%的调研对象并不知道南京利济巷慰安所旧址陈列馆的存在,近82%的人不知道我国还有其它与“慰安妇”相关的主题陈列馆,近70%的人群不知道大陆地区“慰安妇”受害者目前仅剩10余人,86%的调研对象没有读过对“慰安妇”问题有深刻叙述的《南京大屠杀》一书。

从认知到行动更为困难

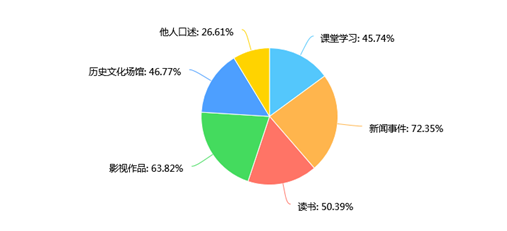

调研对象也认识到当前社会对“慰安妇”问题存在认知问题,近70%的调研对象认为当前社会对于“慰安妇”问题的关注不充分,原因在于课堂教育的程度不够(75%)、文学艺术、史料研究成果不多(51%)、媒体传播意愿不强(73%)、“慰安妇”本人不愿出来证明(48%)。大多数调研对象也表达了加强对“慰安妇”历史问题认知的意愿,其中,89%的调研对象认为历史教材中应该适当增加关于“慰安妇”的内容,72%的调研对象认为应该在初中或高中阶段普及相关历史知识。

;

;

图4

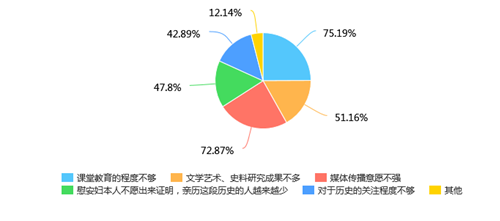

但调查还发现, 27%的调研对象表示没有去过 “慰安妇”主题陈列馆也不想去;11%的人认为没有必要在历史教材中增加关于“慰安妇”的内容;虽然有97%的调研对象表示,当谈论到“慰安妇”群体时,他们的态度是同情或尊重,但也有少数人表示漠视或无所谓;而在日常生活中,99%的人偶尔谈论或基本上不谈论“慰安妇”话题。即使是在学历较高的本科、硕士生调研对象中,也有27%表示没有去过 “慰安妇”主题陈列馆也不想去;10%的人认为没有必要在历史教材中增加关于“慰安妇”的内容。

当调研涉及到对“慰安妇”问题较高的认知层面时,只有7%的调研对象表达了一些较有深度的思考。在分析公众为何对于“慰安妇”问题疏于了解时,有人认为是在历史记忆经过了刻意选择,回避了苦难部分;有人认为 “慰安妇”问题大多被掩盖于有关二战历史的讨论之中,即使引发社会讨论,也大多导向对二战期间日本侵华的仇恨,而忽视对“慰安妇”的抚慰工作;有人认为这与传统社会“谈性色变”的传统有关,直到今天,中国社会对性的认知仍然是偏颇的,以至于提及“慰安妇”问题,就会下意识地选择回避。还有更多的人表示,社会提供了解“慰安妇”的渠道本身就很少,课堂学习一带而过,与“慰安妇”相关的新闻也并不多,更是有73%的调研对象认为新闻媒体对“慰安妇”传播意愿不强。

当调研涉及到对“慰安妇”问题的评价方面时,少数对“慰安妇”问题有所思考的调研对象同样出现了较大的分歧,主要涉及到对“慰安妇”的内涵的理解。据了解,学术界对“慰安妇”与日本军妓两个历史现象有区分,但在社会认知中,对这两种现象的认知是混淆的,56%的调研对象并未思考过这二者的区别,少数深入思考过“慰安妇”问题的调研对象,对这两个历史现象的认知也存在疑惑。

在接受记者采访时,调研活动组织者、南京财经大学新闻学院2015级学生王妍表示,目前社会上对“慰安妇”问题的认知度显著不足,政府层面如何做好官方渠道的信息发布、新闻媒体如何进行正确的舆论宣传引导、教育方面如何进一步完善历史教育内容,都需要在理论和实践两个层面进一步完善。

;

(2017-9-18 中国社会科学网)